日本ではラーメンは非常に人気が高く、うどん・そばよりも家計支出が多いという調査もあります。一方で、ラーメンおよびそのスープには食塩が多く含まれるため、頻繁な摂取は脳卒中や胃がんなど「食塩関連疾患」のリスクを通じて死亡リスクに影響する可能性が指摘されていました。

ただし、個人レベルでのラーメン摂取頻度と健康アウトカム(とくに総死亡)との関連は、これまで十分に検討されていませんでした。山形大がラーメン摂取頻度と総死亡リスクの関連を、山形コホート研究と題して論文を発表していました。(R)

本報告は、山形県で行われたコホート研究に基づき、ラーメンの摂取頻度と死亡リスクの関連を調査した医学論文「Frequent Ramen consumption and increased mortality risk in specific subgroups: A Yamagata cohort study」の内容を詳細にまとめたものです。

実験概要

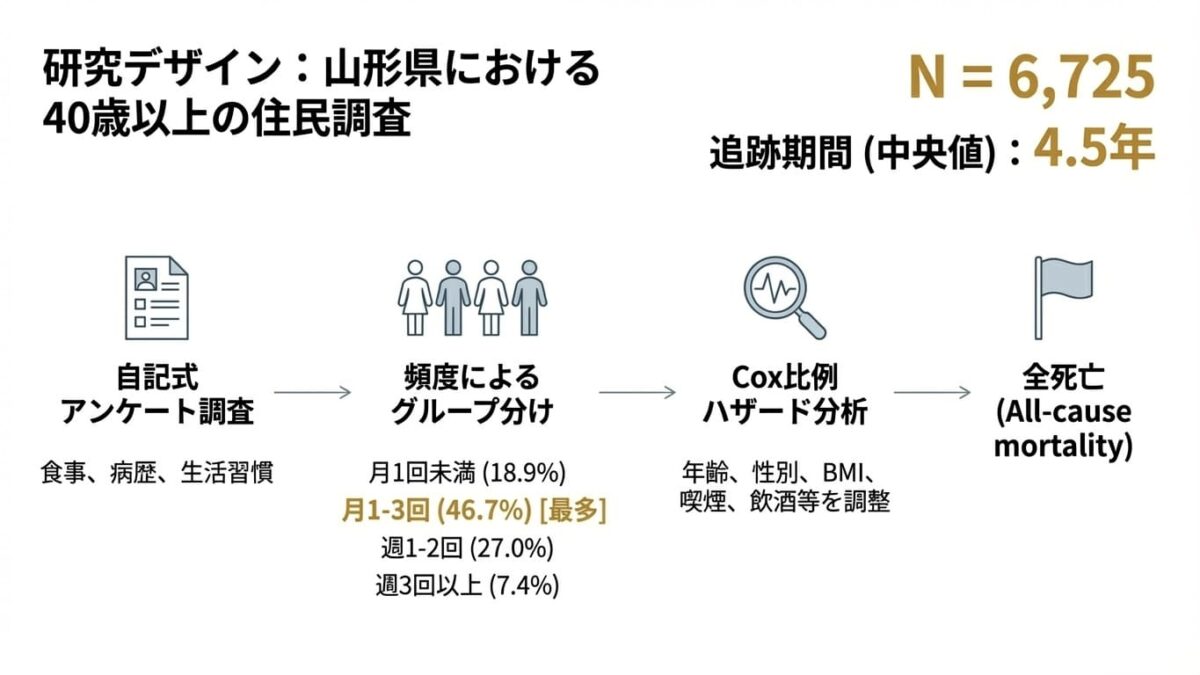

本研究は、山形県内の40歳以上の住民6,725名を対象に、ラーメンを食べる頻度がその後の死亡リスクにどのように影響するかを調査したものです。2023年12月までの追跡期間(中央値4.5年)において、質問票による食事習慣の調査と死亡診断書の情報を照らし合わせ、年齢、性別、喫煙・飲酒習慣、既往歴(糖尿病や高血圧など)といった背景要因を考慮した統計分析(コックス比例ハザード分析)が行われました。

本研究で明確になった事と不明確な点

明確になった事

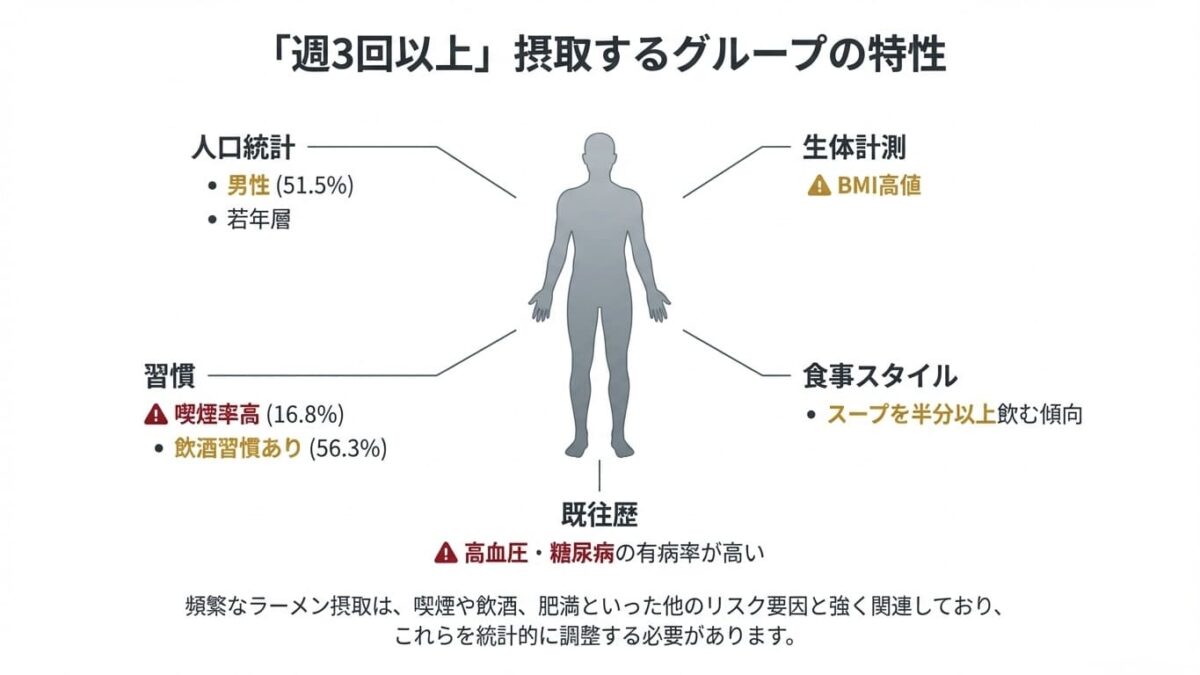

ラーメン摂取頻度と生活習慣の関連:ラーメンを頻繁に(週3回以上)食べる人は、食べない人に比べてBMI(肥満指数)が高く、男性、若年層、喫煙者、飲酒者、糖尿病や高血圧の持病を持つ割合が高いことが判明しました。

特定のグループにおける死亡リスクの増加:全体では統計的に有意な差は認められませんでしたが、「70歳未満」「男性」「お酒を飲む習慣がある」「スープを半分以上飲む」という特定の条件に当てはまるグループでは、ラーメンの摂取頻度が高いほど死亡リスクが上昇する傾向が確認されました。

スープ摂取量の影響:ラーメンを含む麺類のスープを半分以上飲む習慣がある人は、頻繁にラーメンを食べることで健康への悪影響を受けやすい可能性が示唆されました。

地域住民の摂取実態:山形県の住民の多くが日常的にラーメンを摂取しており、週に1回以上食べる人が約3分の1(34.4%)にのぼることが示されました。

不明確な点(今後の課題)

直接的な因果関係:本研究は観察研究であるため、「ラーメンを食べること」が「死亡」の直接の原因であるという明確な因果関係までは特定できていません 。

1回あたりの摂取量:質問票では「頻度」は調査されていますが、1杯あたりの麺の量(グラム数)や具体的なカロリーなどの詳細は考慮されていません。

死因別の詳細な分析:追跡期間中の死亡者数が限られていたため、脳卒中やがんといった具体的な死因ごとの詳細な分析を行うには、さらなるデータが必要です。

他の食事や運動習慣の影響:ラーメン以外の食品の摂取状況や、日々の運動習慣、社会経済状況などが結果にどう影響しているかについては、今回のデータでは十分に調整しきれていません。

詳細解説

なぜ「ラーメン」が研究対象になったのか?

ラーメンは日本で非常に人気のある食べ物であり、家計調査でもそばやうどんに比べて支出額や購入量が多いことが示されています。しかし、ラーメンには多くの塩分が含まれており、過剰な塩分摂取は脳卒中や胃がんなどのリスクを高めることが以前から指摘されてきました。

山形県はラーメン店が多い地域として知られており、過去の研究では「人口あたりのラーメン店数と脳卒中での死亡率に相関がある」という報告もありました。しかし、個人レベルで「どれくらいラーメンを食べると危ないのか」を調査した研究はこれまでになく、今回初めてその関連性が調査されました。

研究の方法:どのように調べたのか?

研究チームは、山形県内の40歳以上の男女6,725人を対象にアンケートを行いました。

- ラーメンを食べる頻度: 「月に1回未満」「月に1〜3回」「週に1〜2回」「週に3回以上」の4つのグループに分類しました。

- スープの量:麺類のスープをどの程度飲むか(ほとんど飲まない、3分の1、半分、3分の2、ほぼ全部)を尋ね、これを「半分未満」と「半分以上」の2つに分けました。

- 健康状態のチェック:身長、体重、血圧、血糖値、脂質(コレステロールなど)、喫煙や飲酒の習慣もあわせて調査しました。

これらのデータを基に、約4.5年間にわたって誰が亡くなったかを追跡し、ラーメンの摂取頻度が寿命にどう関わるかを、「年齢や持病の有無などの影響を差し引いて」計算しました。

ラーメンをよく食べる人の「特徴」

調査の結果、ラーメンを週3回以上食べるグループには、以下のような特徴が目立ちました。

- 男性が多い(週3回以上の人の約51.5%が男性)

- 比較的若い(40代や50代の割合が高い)

- BMIが高い(太り気味である)

- タバコを吸う、お酒を飲む習慣がある

- 糖尿病や高血圧の持病を持っている割合が高い

- スープを半分以上飲む人が多い

つまり、ラーメンを頻繁に食べる習慣は、他の健康に良くない生活習慣や持病とセットになっていることが多いことが分かりました。

衝撃の結果:死亡リスクはどう変わったか?

まず、参加者全員を含めた分析では、週3回以上ラーメンを食べる人が、週1〜2回食べる人に比べて死亡するリスクは約1.52倍でした。ただし、統計学的には「偶然起こりうる範囲」を完全に否定できるほど強い結果ではありませんでした。

しかし、対象を絞って詳しく分析したところ、以下のグループでははっきりとしたリスクの上昇が見られました。

70歳未満のグループ

週3回以上ラーメンを食べる人は、週1〜2回の人に比べて死亡リスクが2.20倍に跳ね上がりました。若い世代ほど、1回あたりの食べる量(大盛りなど)が多く、結果として塩分摂取量が極端に増えている可能性が考えられます。

お酒を飲む習慣があるグループ

お酒を飲み、かつ週3回以上ラーメンを食べる人の死亡リスクは2.71倍でした。飲酒後の「締め」としてのラーメン摂取や、アルコールと塩分の同時摂取が健康に強い負荷をかけている可能性があります。

男性

男性は女性に比べて、塩分過剰による胃がんのリスクなどが顕著に出やすい傾向があり、摂取頻度と健康への影響がより密接に関連していることが示唆されました。

「スープを飲む量」が運命を分ける?

本研究で注目すべき点は、スープの摂取量です。

麺類のスープを半分以上飲むグループでは、ラーメンをほとんど食べない人(月に1回未満)であっても、週1〜2回食べる人に比べて死亡リスクが高い(2.43倍)という奇妙な結果が出ました。

これについて研究者は、「すでに高血圧や糖尿病などの持病がある人が、医師からラーメンを控えるよう指導されているものの、以前からの習慣でついスープを飲み干してしまっている」という背景があるのではないかと推測しています(フレイルや既存の合併症の影響)。いずれにせよ、スープを飲み干す習慣は、塩分の過剰摂取に直結するため、健康上のリスクを高める要因となります。

日本の塩分摂取の現状とラーメン

日本の厚生労働省が推奨する1日の塩分摂取量は、男性7.5g未満、女性6.5g未満です。しかし、実際の平均摂取量は男性10.7g、女性9.1gと、目標を大きく上回っています。

ラーメン1杯には多量の塩分が含まれているため、スープを飲み干すとそれだけで1日の推奨摂取量を超えてしまうことも少なくありません。本研究の結果は、こうした「隠れた塩分」が、特に特定のライフスタイルを持つ人々において、長期的に生命に影響を与える可能性を警告しています。

研究の限界:ラーメンが悪者なだけではない?

この研究にはいくつか注意点があります。

第一に、これは「ラーメンを食べたから死んだ」という証明ではありません。例えば、ラーメンをよく食べる人は、単に忙しくて運動不足だったり、野菜をあまり食べなかったりするかもしれません。今回の分析ではいくつかの要因を調整していますが、全ての生活習慣を完璧にカバーできているわけではありません。

第二に、「どのようなラーメンか」も重要です。醤油、味噌、塩、豚骨といった種類や、トッピングの野菜の量によっても健康への影響は変わるはずですが、今回の調査ではそこまでは区別されていません。

まとめ:どう付き合うべきか?

本研究の結果から言えるのは、「ラーメンを食べてはいけない」ということではなく、「自分の健康状態や生活習慣に合わせて適切に楽しむべき」ということです。

特に以下に当てはまる方は、注意が必要です

- 70歳未満の方(仕事などで忙しく、外食でラーメンを頻繁に利用する層)

- 日常的にお酒を飲む方

- スープを全部飲む習慣がある方

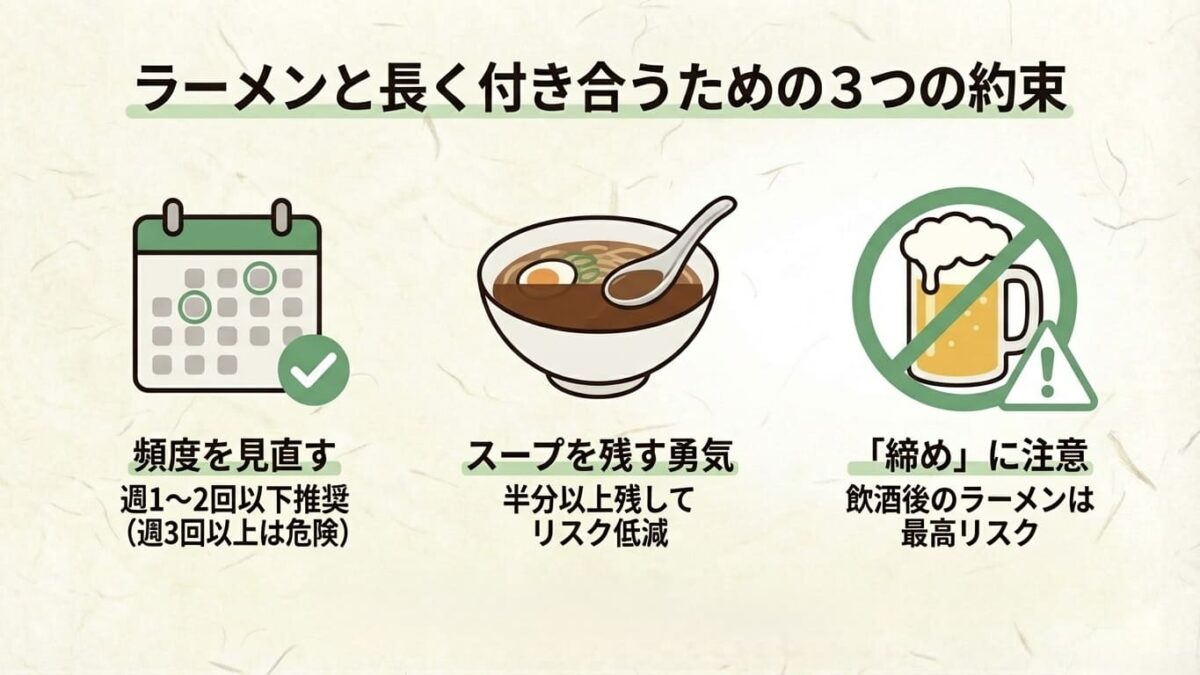

健康を維持しながら大好きなラーメンを楽しむためには、「頻度を週に1〜2回程度に抑える」「スープを半分以上残す」「野菜などの具材を一緒に摂る」といった工夫が、将来の死亡リスクを下げることにつながるかもしれません。

個人の特徴(性別、年齢、持病)に応じて、ラーメンとの「適切な付き合い方」を見直すことが、健康長寿への近道と言えるでしょう。

個人的には塩分・糖分・脂肪分の過剰摂取が身体に悪いことは知っていましたが、ことラーメンにおいては塩分の摂取量が死亡リスクに繋がることが新しい知見でした。ラーメンをこの先も永く食べる為にもスープはほどほどにした方が賢明かもしれませんね。