私たちの体は年齢とともに自然に老化しますが、その進み具合は人によって異なります。血液検査9項目(アルブミン、クレアチニン、血糖、CRP など)と実年齢を組み合わせ、平均的な人と比べて「体が何歳分進んでいるか」を数値化したところ、ヨーグルトが老化を抑制したことが判明したとのこと。(R)ヨーグルトは他の発酵食品と比べてデメリットが大きいと言われていましたが、ここにきて有益との情報が出てきました。

実験概要

| 項目 | 内容 |

| データ源 | 米国 NHANES 2003–2006 (計 4,056 名) |

| 介入/暴露 | ヨーグルト摂取歴:年1回以上食べた人を「消費者」と定義(摂取頻度は11段階) |

| 主要アウトカム | 表現型年齢加速(Phenotypic Age Acceleration)9種の臨床バイオマーカー+実年齢から算出。0を超えると「加速老化」と判定 |

| 解析手順 | 最近傍プロペンシティスコアマッチング(PSM)で群間差を調整→加重多変量ロジスティック回帰、サブグループ解析、制限立方スプライン(RCS) |

| 共変量 | 性別、人種、教育、貧困指数(PIR)、BMI、喫煙指標(血清コチニン)、飲酒、糖尿病など 計14項目 |

| 統計ソフト | R 4.4.1(survey, MatchIt, gtsummary ほか) |

2003–2006 年の NHANES から、食習慣調査と血液検査がそろった 4,056 名 を抽出。ヨーグルトを少なくとも年 1 回食べる人を「摂取者」とし、年齢・性別・経済状態などを似せるように PSM で 1,287 : 1,287 名をマッチさせたうえで比較しました 。マッチ後でも PIR(収入指標)や教育で差が残ったため、経済格差という交絡の影響を完全には排除できていませんが、4056人は大規模な値なので信頼できるかと思われます。

NHANES(エヌヘインズ)とは?

| キーワード | 説明 |

| 正式名 | National Health And Nutrition Examination Survey |

| 目的 | 「いまアメリカ人の健康状態はどうなっている?」を 国レベルで把握するための調査 |

| やり方 | 1. 全米からランダムに選んだ一般家庭を訪問し、食事や生活習慣を質問2. 移動式クリニック(大きなトレーラー)に来てもらい、身長・体重、血液・尿検査、歯科検診などを実施 |

| 特徴 | – 毎年数千人を調べ、結果は 公的データとして無料公開- 「国の平均」を作るため、性別・年代・人種などが実際の人口構成に合うように 重み付け(サンプリングウエイト)を行う |

| イメージ | 国勢調査の「健康・栄養版」。医師の問診と検査までセットで行うのが最大の強み |

PSM(プロペンシティ・スコア・マッチング)とは?

| キーワード | やさしい説明 |

| 何の略? | Propensity Score Matching |

| 目的 | 「治療を受けた人」と「受けていない人」をなるべく公平(似た条件)にそろえて比較すること |

| 背景 | 観察研究では、もともとの年齢や生活習慣が違うと→ 効果や副作用の差が治療のせいなのか体質の差なのか わからなくなる(今回の場合は治療ではなくヨーグルトを食べてるかどうかですね) |

| やり方(ざっくり) | 1. 年齢・性別・病歴などをまとめて「治療を受ける確率(=プロペンシティ・スコア)」を計算2. この確率が ほぼ同じ人同士をペアにする(≒カーボンコピーを探す) |

| 結果 | – ペア内では背景条件が均衡 → 擬似的に ランダム化試験に近い状態- 余計な差が減るため、「治療そのものの影響」を推定しやすくなる |

PIR(Poverty Income Ratio/論文中では poverty impact ratioとも表記) は、この研究で 個人・世帯の経済状態を表す指標 として使われています。著者らは PIR を以下のように扱いました。

- 意味づけ:PIR は「経済的ステータスの代理変数(proxy for economic status)」として解析に投入されています。

- 区分方法:値 < 1 を「低所得(貧困線未満)」、≥ 1 を「平均以上の所得」と二分し、サブグループ解析や交互作用検定を行いました。

- 利用目的:年齢・BMI・喫煙指標など他の共変量と並べて調整し、ヨーグルト摂取と老化指標との関連を 社会経済的な偏りを抑えつつ評価 するために用いられています。

この論文で明確になったこと

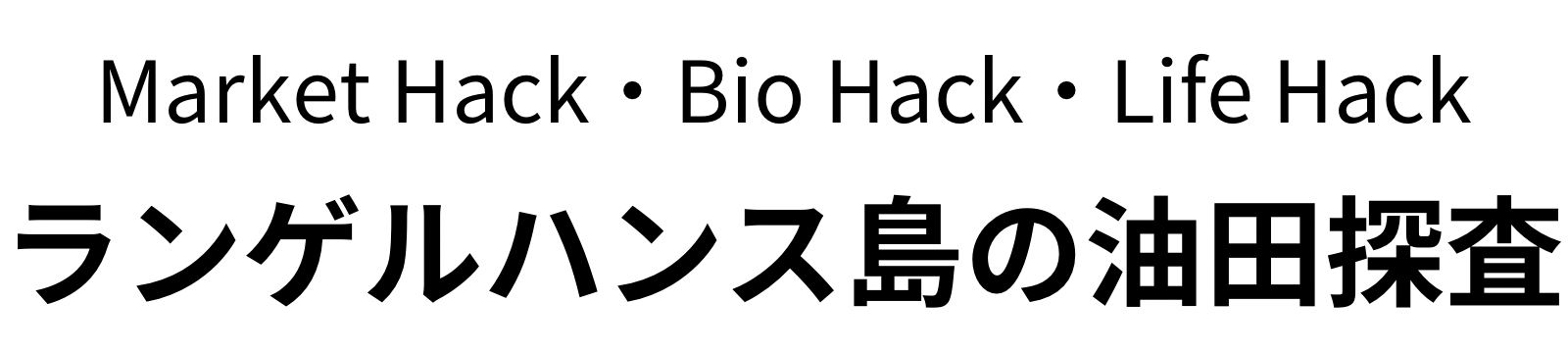

図3から

図3(Restricted cubic spline model:ヨーグルト摂取頻度と表現型年齢加速リスク)

縦軸:Phenotypic Age Acceleration(表現型年齢加速)を発症するリスク(オッズ比)。1.0 が基準線で、値が 1 を下回るとリスク低下、上回るとリスク増加を意味する。

横軸:ヨーグルトを食べる頻度(11 段階スコア)。値《1=まったく食べない》から《11=1 日 2 回以上》まで、年 1 回未満からほぼ毎日までの摂取頻度を示す尺度となっている

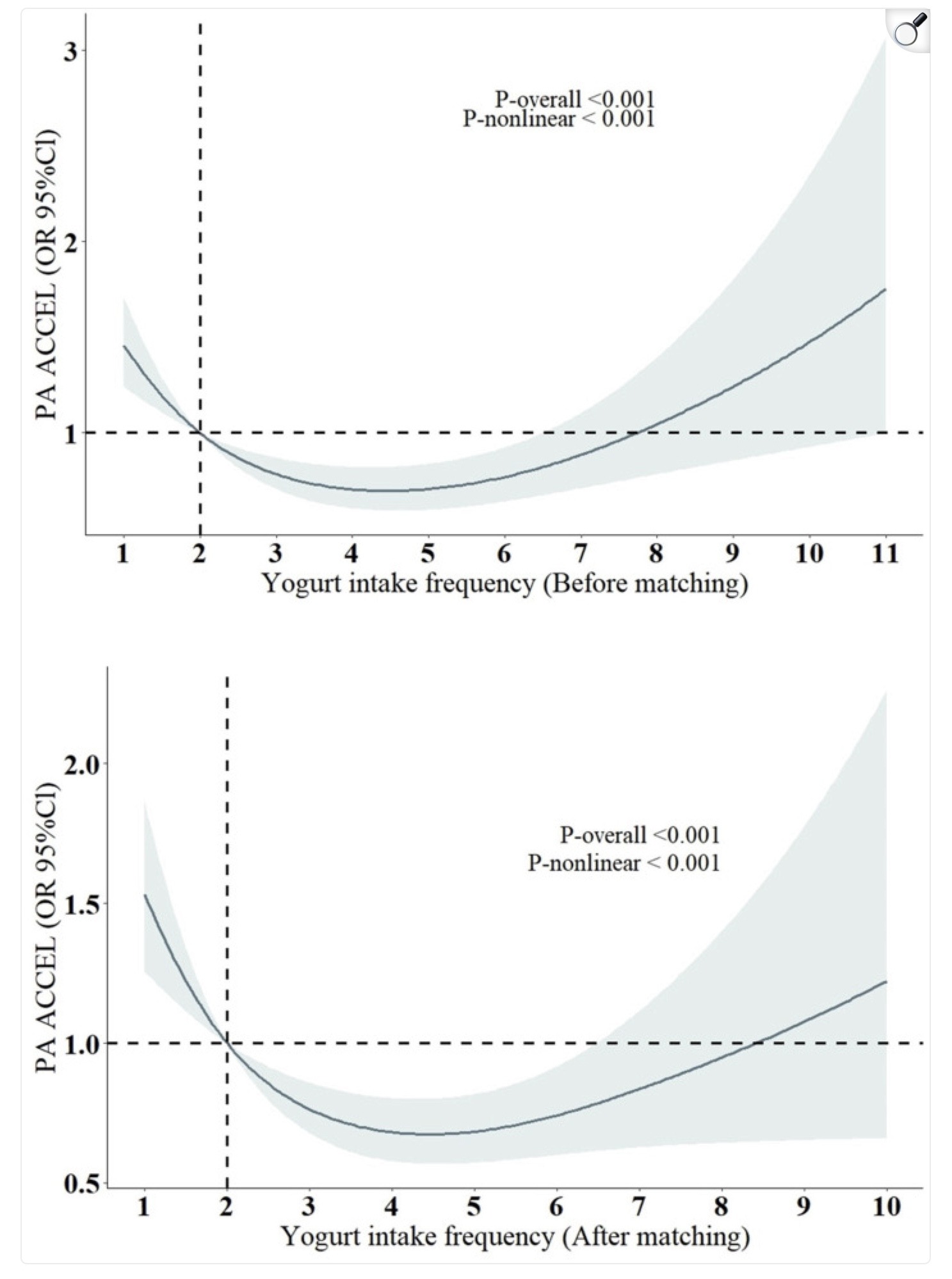

図4から

図4(Restricted cubic spline model:ヨーグルト摂取頻度と過体重リスク)

縦軸:BMI > 25(過体重)になるリスクを示すオッズ比(OR)。基準 1.0 を中心に、上下でリスクの増減が示されている。

横軸:図3と同じくヨーグルト摂取頻度(11 段階スコア)。

- ヨーグルト摂取者は非摂取者より加速老化リスクが約46%低い

(OR 0.544, 95% CI 0.354–0.836, p = 0.020) - 摂取頻度と老化リスクはU字型

週1回程度を中心とする「ほどほど」の頻度で最もリスクが低下 - ヨーグルト摂取頻度が高いほど過体重(BMI > 25)のリスクが線形に低下

(頻度1単位増加ごとにOR ≈ 0.94) - 老化促進には低PIR・高BMI・喫煙・飲酒・糖尿病なども独立して関連

- 有意な効果は主に30–59歳、男性、非ヒスパニック白人、PIR ≥ 1などに集中(サブグループ解析)

- 解析後も教育水準とPIRで残差差があり、社会経済要因の残余交絡が示唆

- ヨーグルトの種類・摂取量の詳細が欠如し、最適量は未確定

ヨーグルト摂取者はなぜ少し若いのか?

- プロバイオティクス効果

ヨーグルトに含まれる乳酸菌が腸内細菌叢を整え、炎症を抑えやすくします。慢性炎症は老化を早める大きな要因のため、炎症抑制=老化ブレーキにつながる可能性があります。 - BMI低下の媒介

ヨーグルトをよく食べる人ほどBMIが低めでした。肥満は加速老化と強く結び付くため、体重管理を通じて間接的に老化を遅らせていると考えられます。 - 栄養バランスの補完

タンパク質、カルシウム、ビタミンB群などが豊富で、食事全体の質が向上しやすい点もプラスに働くと推測されます。

なぜグラフが「U字型」になったのか?

- 極端に少ない:まったく食べない人は上記メリットを享受できません。

- 極端に多い:1日2回以上など過剰になると、加糖タイプの糖質負荷や総カロリー増、栄養バランスの偏りがリスク反転を招く可能性があります。

- 最適ゾーン:週1~数回程度の適量が腸内環境を整えつつ過剰摂取を避け、結果として老化リスクが最小になったと考えられます。

誰に効果が出やすかったか?

- 30–59歳の働き盛り:生活習慣の影響を受けやすく、食事改善の効果が表れやすい年代。

- 男性:女性よりも基礎的なヨーグルト摂取率が低く、「摂る・摂らない」の差が大きく出た可能性。

- PIR ≥ 1(平均以上の所得):経済的余裕があるほど、他の健康的習慣と組み合わされ効果が上乗せされたと推測される。

研究の限界とまだ不明な点

- 横断研究:因果関係ではなく関連性の観察に留まる。

- 摂取量不明:頻度のみでグラム数が追えず、「1回分」が人によって異なる。

- ヨーグルトの種類(無糖・加糖・脂肪分など)の区別なし。

- 未調整交絡:健康志向の高い人ほどヨーグルトを食べる傾向があるため、生活習慣全体が影響している可能性がある。

| 課題 | 具体的検証ポイント |

| 最適摂取量の決定 | 量(g/日)と種類(脂肪・糖質)の詳細を加えた前向きコホートや介入研究 |

| メカニズム解明 | 腸内細菌叢解析・炎症マーカー・エピジェネティックな指標との連動 |

| 高齢層(≥60歳)の効果 | 本研究では有意差が出なかったため、別途大規模試験が必要 |

| 社会経済要因の影響 | PIR・教育水準を精緻にコントロールした上での再解析 |

まとめ

週に数回のヨーグルト習慣は、老化の加速を抑え、体重管理にも好影響を及ぼす可能性が示されました。

因みに、本論文では、ヨーグルトの種類(無糖・加糖、低脂肪・全脂、ギリシャヨーグルトなど)についての情報は一切提示されていません。著者らは

「本研究で用いたヨーグルト摂取頻度はヨーグルトの種類を特定していないため、糖分量など栄養成分の違いによるバイアスが残る可能性がある」

と明記しています。

種類に関する言及がなされていませんが、少なからずグラフの老化リスクが低下していた範囲(U字型の底部分)である摂取頻度、月に1回〜週に数回程度でヨーグルトを習慣化するのが最適解かと思います。

個人的にはヨーグルトにセイロンシナモンと冷凍のブルーベリーをかけて食べているのですが、週に1回程度は最低限取り入れていきたいと思いました。